Il duraturo lascito del non-informatico che ha cambiato per sempre l’informatica. Steve Jobs ha saputo cogliere il significato profondo dello slogan coniato per il debutto di Macintosh, il calcolatore “for the rest of us”. Privo di titoli e competenze ingegneristiche aveva capito che per essere veri innovatori bisognava reinterpretare la missione dell’industria: adattare la tecnologia agli utenti, non viceversa

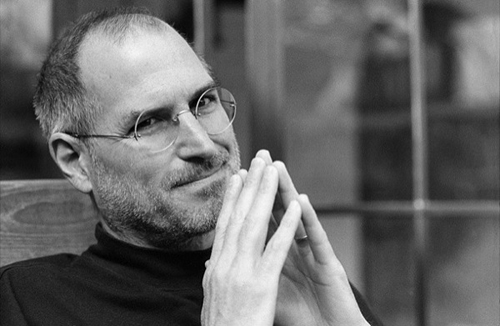

La leggenda era notoriamente schiva con i giornalisti. O forse più semplicemente, aveva capito che sul piano del marketing un rapporto più stretto e intimo con un nucleo molto selezionato di opinion maker – i John Markoff del New York Times e i Walt Mossberg del Wall Street Journal furono i più importanti e duraturi – poteva fare davvero la differenza tra un superficiale articolo elogiativo e un approfondito, critico, ma redditizio invito all’acquisto. Pochi cronisti tecnologici hanno avuto la fortuna di un faccia a faccia con Steve Jobs (chi firma non è tra questi), ma per i più navigati è stato possibile avvicinarlo, partecipare ai suoi carismatici keynote.

Personalmente lo ricordo seduto un paio di file davanti a me nell’auditorium del campus di Cupertino, nel 1999, per il lancio di Mac Os X. Era una presentazione relativamente ristretta, niente a che vedere con i riti collettivi di iniziazione che il “sacerdote” Steve officiava davanti a cinquemila persone osannanti nell’enorme capannone del Moscone Center di San Francisco. Quella volta, a Cupertino, era seduto in disparte, insieme ai giornalisti di tutto il mondo, e faceva parlare Avadis Tevenian, uno degli artefici di Mac Os X. Jobs conosceva i limiti delle sue origini non tecniche e non accademiche, sapeva che “Avie” avrebbe potuto parlare molto meglio del piccolo grande miracolo di un sistema operativo Unix domato e plasmato a beneficio degli utenti del Macintosh, la macchina che quindici anni prima era stata presentata come il computer “for the rest of us”. Fosse nato sulle rive del Tevere piuttosto che sulle coste del Pacifico, Stefano Jobs avrebbe potuto chiamarlo, affettuosamente, “er computer de noantri”.

È tutto qui – a saperlo imitare – il segreto del visionario più concreto, bravo e fino a pochi anni fa fortunato che l’industria informatica ha saputo generare. Non passare la vita a studiare come avvicinare la gente alla tecnologia, ma mettere in pratica ogni possibile sforzo per fare in modo che la tecnologia si avvicinasse alla gente. Il lancio di Mac Os X fu una prima tappa importante. Al di là dell’exploit ingegneristico di un’interfaccia dal volto umano applicato alla “command line” di un sistema operativo da autentici nerd, la Apple che Steve aveva ripreso in mano – prendendosi la soddisfazione di spernacchiare, a colpi di rialzi in Borsa, un board che lo aveva umiliato mettendolo a freno e infine cacciandolo – aveva inaugurato quel meccanismo di miglioramento graduale, cadenzato del suo prodotto più rappresentativo.

Nel comparto hardware, Jobs rinunciò a progetti avveniristici, ma inconcludenti come il Pda Newton, sfigato bisnonno di iPad, semplificò e riorganizzò la gamma di macchine hardware e inaugurò quella filosofia di concentrazione, qualità, eleganza e riservatezza che avrebbe caratterizzato i quindici anni successivi. Mai parlare in anticipo di cose che il mercato non può acquistare subito; puntare sulla semplicità e l’eleganza, anche a costo di uno scontrino un po’ più salato di altri; andare a colpire là dove la tecnologia può fare più male ai concorrenti: le passioni e i sentimenti delle persone reali.

Ben prima che il fenomeno della consumerizzazione, la spinta “dal basso” che condiziona le scelte dell’informatica aziendale sulla base dei gusti e delle abitudini tecnologici che i dipendenti hanno assimilato nel loro tempo libero, Jobs aveva capito che la bussola della tecnologia aveva determinato un’altra inversione di rotta. Lo spazio professionale – ammesso che sia ancora possibile tracciarne i confini – aveva smesso di scandire il passo dell’innovazione nei campi dei microprocessori e del software. L’avvento degli iPod e di iTunes, con il suo dirompente effetto sul mercato della musica, ha contribuito molto più direttamente alla trasformazione della nostra società rispetto a una nuova release di Windows Server o di un database Oracle. Le aziende continueranno ad avere le loro esigenze, dovranno ancora cibarsi di innovazione, di piattaforme robuste, ma il Cloud computing, le applicazioni Web based devono moltissimo alla pervasiva influenza di dispositivi e software concepiti per semplificare, rendere immediato l’accesso alle informazioni, agli strumenti di creatività grafica e multimediale un tempo riservati a una casta di pochi eletti.

La virtù principale del manager Jobs, ha coinciso con la sua personale concezione della caducità, della finitezza. La malattia ha sicuramente contribuito ad accelerare questa estrema sensibilità nei confronti del normale, dello scontato che diventa zavorra e che per lasciare il posto al nuovo deve semplicemente farsi da parte. Nel giorno consacrato al compianto, al ricordo di una vita spesa sul fronte avanzato – e rischioso – del cambiamento radicale, tutta la stampa e la blogosfera citano il discorso con cui Steve Jobs, il più classico dei “drop out”, privo di titoli accademici, inaugurò un recente anno accademico dell’Università di Stanford, autentico tempio laico della Silicon Valley. Quello fu un discorso bellissimo e ispirato, chiuso dall’ormai celebre messaggio apologetico nei confronti della morte come unico fattore di rinnovamento, con cui profeticamente Jobs iniziava a consolare i suoi inconsolabili fan. Ma nascondeva l’istinto, spietato come la malattia che ce l’ha portato via, che aveva indotto Jobs a dichiarare, per i suoi computer, la fine dei floppy disk, dei lettori di Cd, delle tastiere, di tanti altri piccoli e grandi retaggi di una informatica da superare in vista di ogni salto quantico verso la diversità.

Lo Steve Jobs più autentico e meno retorico fu probabilmente quello che poche cronache catturarono nei giorni del suo ritorno in Apple, quando nel corso di un tour nelle stanze più remote e polverose del campus di Cupertino, Jobs si soffermò al tavolo di un designer di origine britannica di cui nessuno, fino a quel momento, aveva sentito parlare. Nei disegni di Jonathan Ives, in quelle strane forme a goccia da applicare non si sapeva bene come a un oggetto che per una quindicina d’anni era stato costretto a somigliare a una scatola da scarpe, Steve aveva colto il significato profondo dello slogan coniato tanti anni prima per il Macintosh, un computer non per l’impiegato e il capoufficio ma, appunto, “for the rest of us”. Il suo più squisito atto di genio risiede proprio nell’aver saputo distillare le proprie necessità di utente comune reinterpretando la sua missione di industriale dell’informatica in un senso diametralmente opposto al resto di un’industria sempre troppo condizionata dai miraggi dell’ingegneria pura.

Ecco perché, grazie a lui, la tecnologia ci ha reso tutti non più efficienti o produttivi, ma migliori. Il messaggio che Steve ha lasciato a chi oggi teme per la sostenibilità di questa visione e mette in dubbio la capacità dei suoi successori di mantenere le sue straordinarie doti di esecutore, è che il futuro è dentro di noi. Dobbiamo solo scoprirlo e farci da parte affinché altri lo mettano a frutto.